近日,随着福建舰的正式入列并开启首次实战化演练,在不断曝光的细节中,最值得关注、甚至可能比电磁弹射更能改变未来海战模式的,就是那套被安装在两舷中后部、外形神秘的六联装“反鱼雷鱼雷”系统。

它悄然取代了辽宁舰与山东舰使用多年的FQF-6000型300毫米深弹发射器,说得直白一点,过去是“往水里丢一堆炸药祈祷能拦住鱼雷”,现在是“用一枚小鱼雷去精准打掉敌人鱼雷的鱼雷”。

在面对潜艇威胁正在变得更快、更深、更智能的今天,中国航母的水下生存能力确实到了必须升级的节点。过去十年,美国海军的核潜艇部队一直在疯狂推进Mk48系列重型鱼雷的改进,从mod 6、mod 7再到即将在2027年投产的mod 8。这种最新型号扩大了声呐导引阵列的频率范围、提高了分辨率,还将搭载光纤通信系统IPCLS,使攻击过程具备更远距离、更高带宽的实时引导能力。

换句话说,未来的美军鱼雷不但更听得见、更看得清,还能一边跑一边让潜艇远程操纵。与此同时,美国正在把上一代Mk48 mod 6/7扩散到日本、澳大利亚和台湾地区的水下力量,等于是把战略压力推到了中国周边的第一岛链。

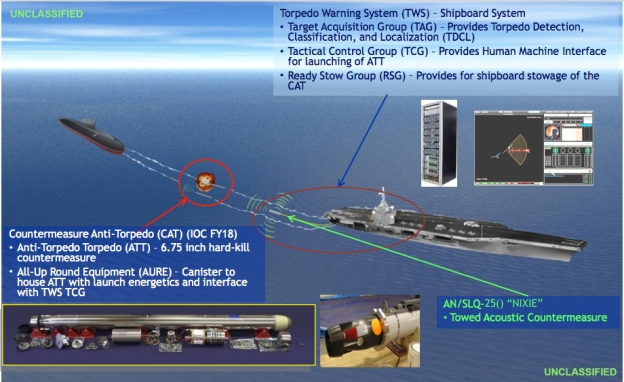

而就在同一时期,美国海军又在重启测试其自家新一代微型反鱼雷武器——Mk58 CRAW,这种小口径小装药的“鱼雷反鱼雷”虽然航程短、力量弱,但与AN/SLQ-25软杀伤系统组合后,其拦截概率正被美国海军视为航母未来的标准能力。

从技术趋势来看,各国都非常清楚:单靠软杀伤诱饵、噪声干扰已经无法应对越来越“聪明”的重型鱼雷,所以硬杀伤的“反鱼雷鱼雷”才会成为战略竞争的新焦点。法国意大利的MU90 HK已经证明,324毫米级的反鱼雷武器拥有速度快、航程长、机动大角度、战斗部威力足的优势;俄罗斯的“口袋”-E/NK则可以让舰艇生存概率提升三倍;德国与美国选择的小口径路线虽能多装数量,但动力、制导、毁伤能力先天不足。

从各国经验看,大口径才是未来真正能拦截重型鱼雷的主流。也正因如此,福建舰的这套六联装系统意义远超表面。

根据外形判断,它的直径绝不仅仅是200毫米级的小型武器,而极可能与我国现役324毫米反潜鱼雷同级,甚至更大。发射管上方的高压气瓶说明它采用压缩气体冷发射方式,与反潜鱼雷发射管一致;旋转底座意味它具备水平方位机动能力;而六联装则是非常明确的“快速多目标拦截”取向。

这些都不是“普通航母自卫武器”该有的配置,更像是一套完整的近距硬拦系统,一个能够在几十秒内对突破中层反潜圈的敌方鱼雷进行“末段点杀”的核心武器。

从技术需求反推,这种武器必须具备高速、快速机动、高分辨率声呐导引能力,战斗部威力也不能太小,否则根本无法应对动辄重达1.5吨、战斗部数百公斤的美式重型鱼雷。相比辽宁舰与山东舰使用的深弹系统,福建舰的这套装备等于从“击落来袭炮弹”跨越到了“击落来袭导弹”的时代。

前者是面积打击,覆盖大但精度低;后者是点对点精确拦截,成功率高但技术极难。也因为这套系统的出现,福建舰也成为冷战结束后全球第一艘真正意义上配备了“鱼雷发射管”的航空母舰。

在此之前,只有基辅级、加里波第号等带有战列舰思维残余的“半航母”或直升机航母才会安装鱼雷发射装置,而现代主流航母,包括美国尼米兹级与福特级,都只依赖护航舰艇反潜。这使得福建舰在航母史上出现了一个耐人寻味的变化:中国航母正在主动把“鱼雷防御的最后一道门槛”掌握在自己手里,而不是完全交给护航舰队。

更关键的是,这种变化并不只为福建舰服务。既然“反鱼雷鱼雷”系统已经以航母为平台首装,那么未来大型驱逐舰、万吨大驱、下一代巡洋舰甚至094/095核潜艇,都极可能跟进。

这不仅意味着我军的反潜体系正在从“反潜”走向“反鱼雷”,也意味着中国未来的海军作战体系正在把美国海军最依赖的水下突防能力彻底纳入“可被拦截”的范畴。尤其是在美国推进mk48 mod 8、台湾地区引进mk48、日澳扩充重型鱼雷库的背景下,中国必须拥有一套真正能把重型鱼雷拦在几十米之外的系统,而福建舰显然就是这一潮流中的第一艘“技术验证者”。

从航母换装角度看,辽宁舰和山东舰仍然使用300毫米多用途火箭深弹,结合其服役背景与研发时间,本质上是“够用但不够先进”;而福建舰的出现,等于是为中国海军宣告一个现实:我们不是三艘航母够不够的问题,而是未来的航母越造越多、性能越做越强、保护体系也必须同步升级。

从反潜体系到编队能力,从舰载机到反鱼雷系统,这套新装备不是临时抱佛脚,而是明确告诉各方:下一艘航母会更大、更强,而它的水下防护,也一定会比福建舰更进一步。

“福建”舰惊现神秘设备:堂堂航空母舰,安装鱼雷发射管想干啥?

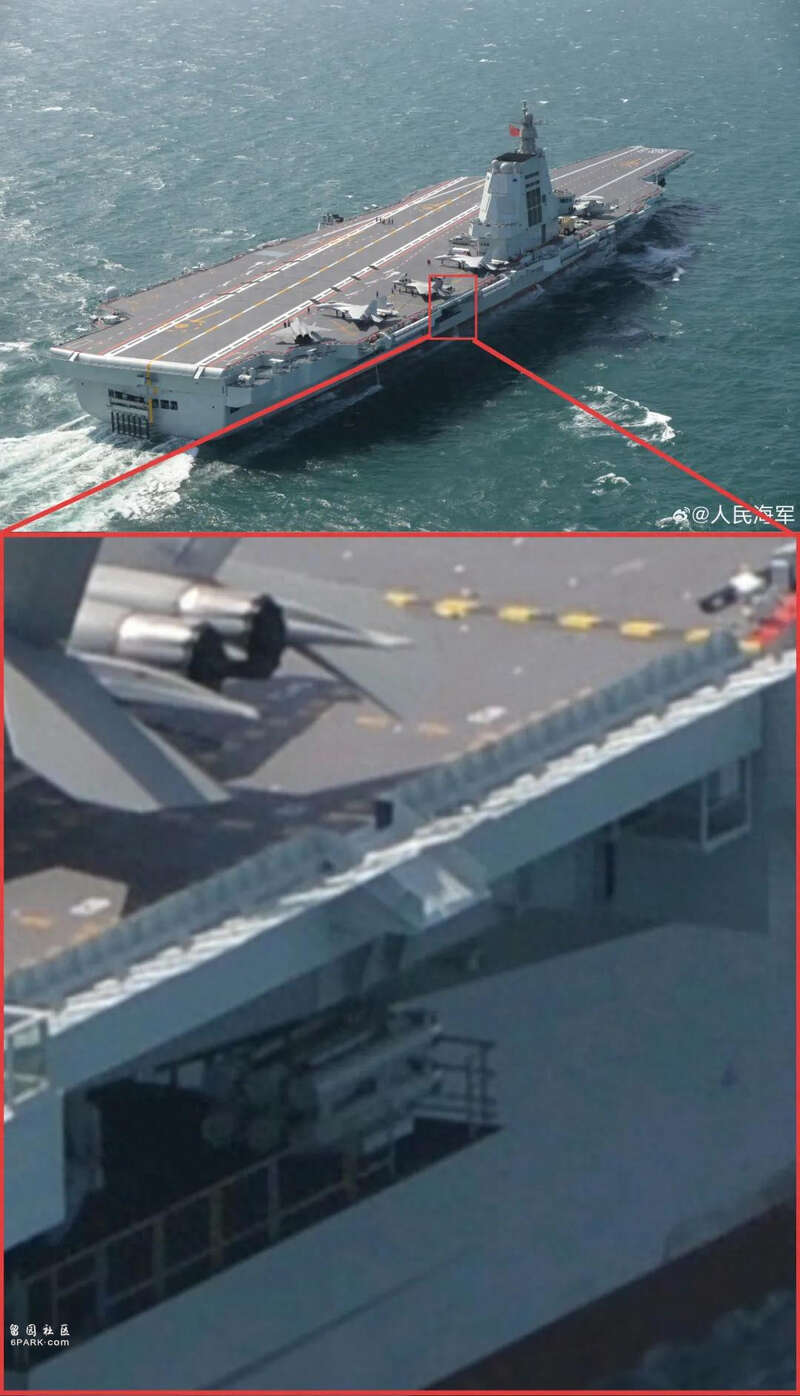

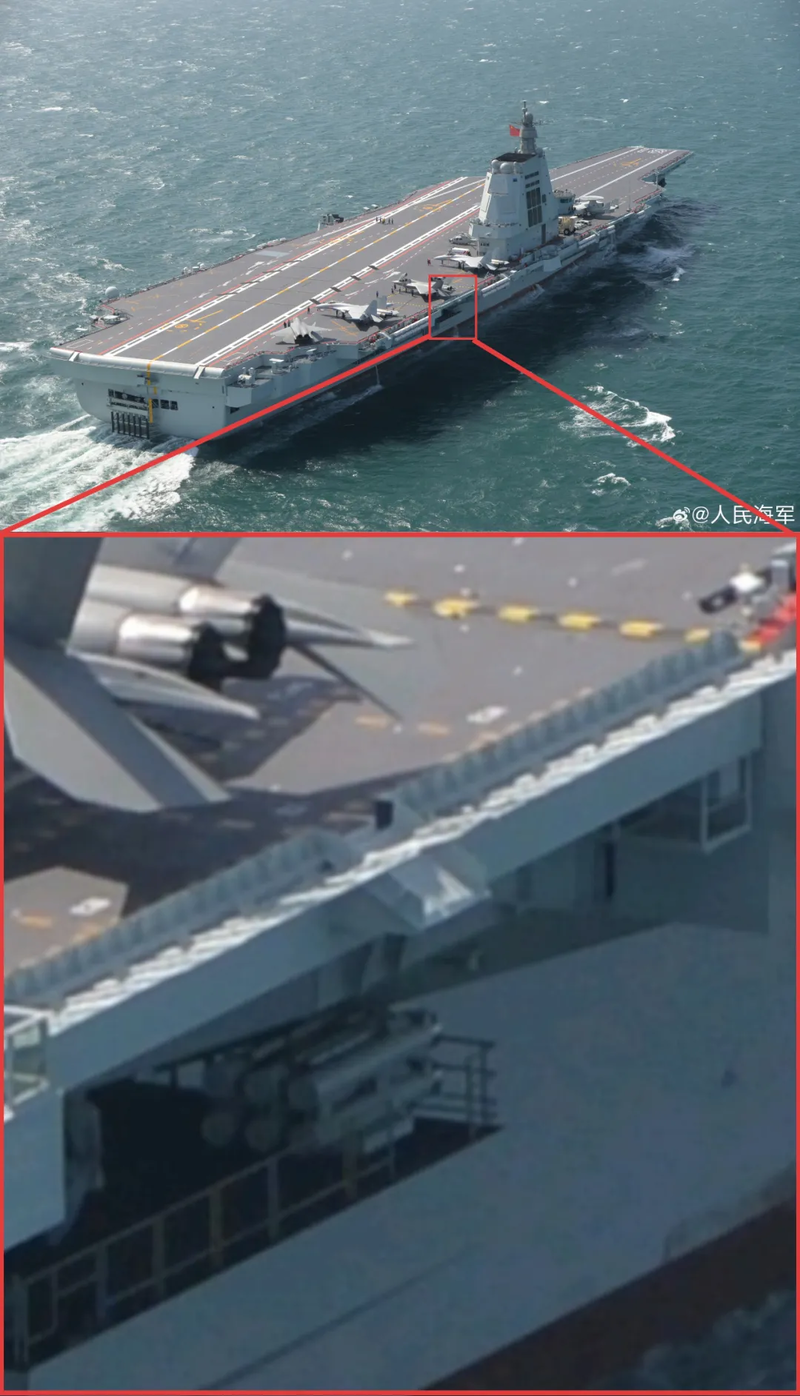

什么细节都逃不过军迷们的24K氪金狗眼,“福建”号航母入列后首次实兵演练刚刚结束,眼尖的军迷们又发现了值得关注的细节。在两张“福建”号侧舷方向拍摄的照片上,可以清晰地看到,“福建”号飞行甲板下右舷平台、左侧外飘结构中段的一个小型开口处,各被安装了一套六联装发射系统。

从其外形上来看,和我海军驱护舰上常见的324毫米轻型反潜鱼雷发射装置比较相似,发射装置安装在转台上、可以向主要威胁方向转动。如果不仔细看和分析的话,很多人可能会认为,这就是一个比较典型的、驱护舰标配的轻型反潜鱼雷发射装置嘛。

航母面临的威胁

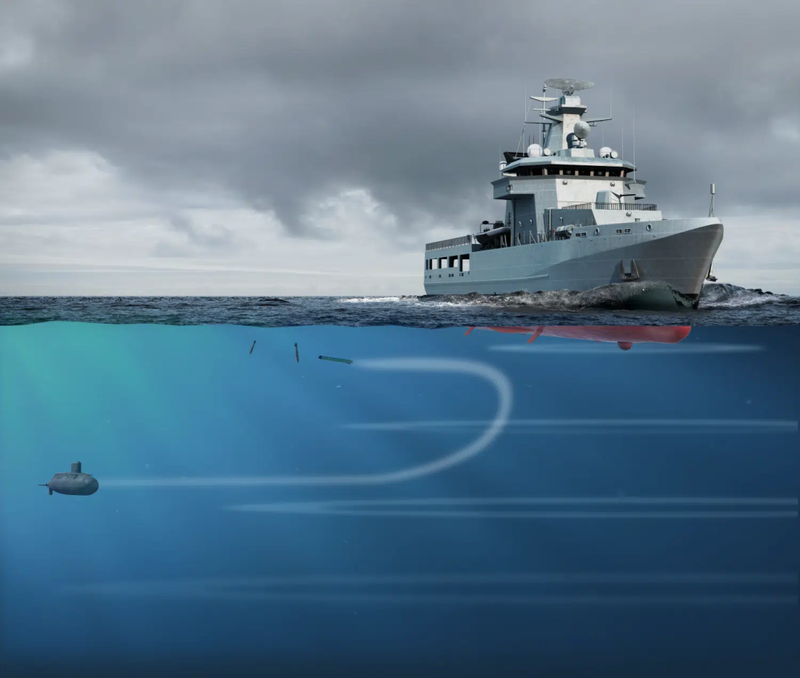

但是慢着,你说一艘航空母舰,要轻型反潜鱼雷干什么?毕竟航母的反潜战配系是圈层式的,最外层有大型固定翼反潜机、未来还有长航时无人机大量抛投声呐浮标,中圈层有驱护舰的舰壳声呐、拖曳声呐以及出动的反潜直升机,未来还有大量的可以打开主动声呐直接扫的无人艇。

在如此密集和复杂的水声侦察系统的探测下,留给航母自己探测的发挥空间已经非常小了,再说诸如驱逐舰和航母的舰壳声呐,探测距离只有十几链,你要是交给航母自己的舰壳声呐加上反潜鱼雷自己反潜,那你这辈子有了。

所以从这个角度来看,航母就完全没有必要安装反潜鱼雷嘛。事实上,我们之前的航空母舰也都没有安装轻型反潜鱼雷。既然不是反潜鱼雷发射装置,那么“福建”号上的这个“反潜鱼雷发射装置类似物”到底是个啥?很明显,这是一种反鱼雷鱼雷(Anti Torpedo Torpedo,ATT)。

大家都知道目前相对于反舰导弹,重型鱼雷对于水面舰艇的威胁相当大——一方面它直接击中的是舰艇的水下龙骨部分,有可能破坏舰艇水下结构造成大量进水,二方面水的压缩效应相对空气更高,同等炸药量的爆轰对舰艇水下结构造成的破坏更大。

比如同样是300千克战斗部重量的反舰武器,重型反舰导弹命中一枚可能只会确保重创一艘6000吨级的水面舰艇。但如果反舰鱼雷命中一枚,可能就直接造成6000吨级的舰艇舯部断离,不沉没也得拖回港口报废。

因此,对于鱼雷的反制,和对于反舰导弹的反制一样对水面舰艇同等重要,甚至重要性更高。

反鱼雷的手段

从对鱼雷反制的角度来看,目前主流的反舰鱼雷有这样几种制导方式:

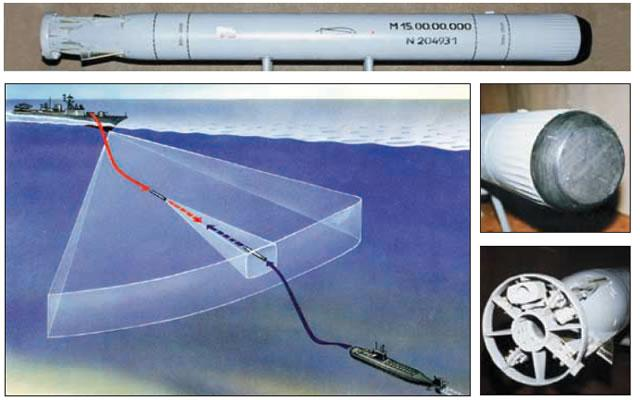

其一是传统的线导式,现在改为光纤线导,发射的载艇以人在回路的方式引导,采用潜艇声呐被动守听和鱼雷主动声呐扫视的方式确定目标航位。

其二是尾流自导式,鱼雷安装有对舰艇尾流敏感的元件,在穿过舰艇尾流时可以根据尾流流向确定舰艇航向,而后引导鱼雷沿着舰艇尾流对舰艇舰艉发起攻击。

其三是声自导式,也就是相当于将光纤制导鱼雷的那根光纤拿掉,鱼雷发射出去之后可以凭借自身的声学系统,被动守听或主动声呐扫视发现目标,尔后发起攻击。

目前,对这几种制导鱼雷的反制模式主要包括几种:

其一是声诱饵诱骗,可以通过布放拖曳式的水声基阵,或者释放主动声呐诱饵等,在水下制造出一个模拟鱼雷的假目标,诱骗鱼雷或者潜艇的声呐系统转向去打击这个假目标。

其二是声诱饵干扰,可以通过发射气幕弹等方式,在水下引爆后释放出大量气泡,气泡产生和破裂的噪音可以有效诱骗声自导/线导鱼雷的制导

其三是尾流/磁感线干扰等,往往在航母尾部加装尾流破坏装置,让舰艇艉部的尾流变得复杂,尾流自导鱼雷难以据此辨明舰艇的航向,消耗鱼雷的能量。

但是,随着鱼雷的制导性能也在逐步提高,先前这些鱼雷的反制措施,总有些不保险,尤其是水下气幕弹这种玩法,现在已经逐步开始落后了。因此,鱼雷的反制措施也在逐步升级,从先前的“软对抗”变成“硬杀伤”。

反鱼雷系统

其实早在第二次世界大战期间,交战双方就有使用舰炮射击水下鱼雷、试图摧毁鱼雷或者破坏鱼雷航迹使其射偏的战例,证明这种硬杀伤鱼雷的思路是可行的。

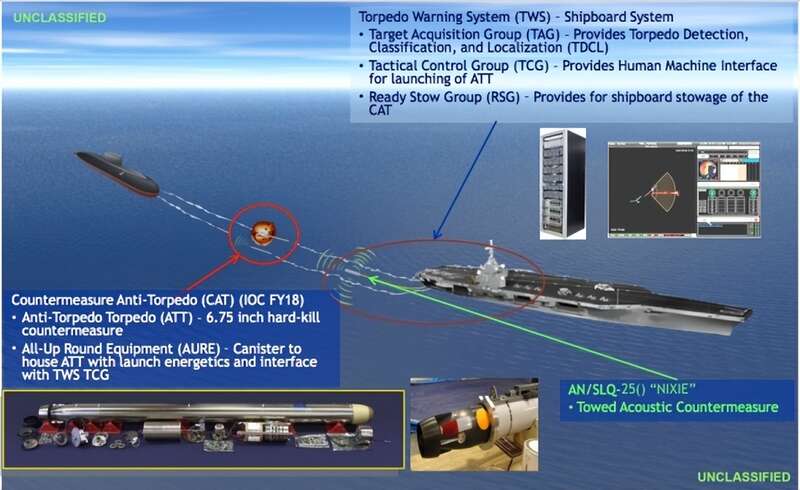

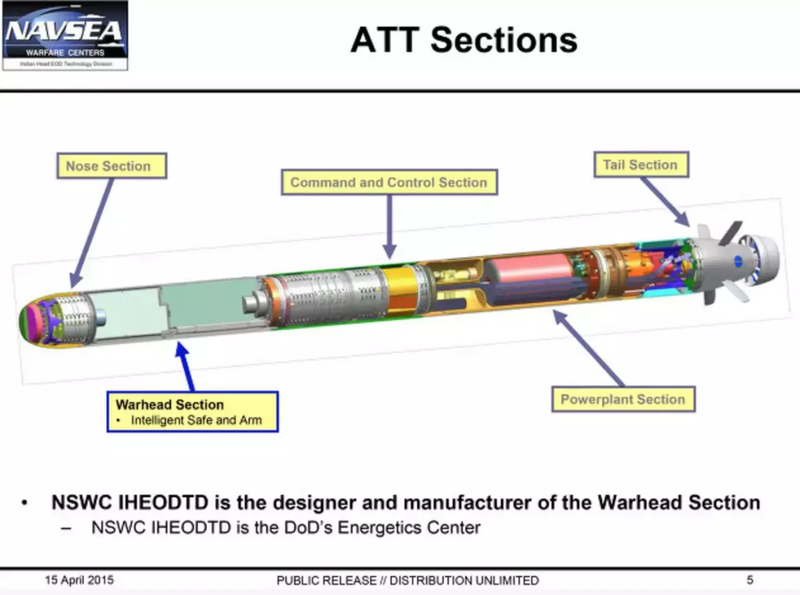

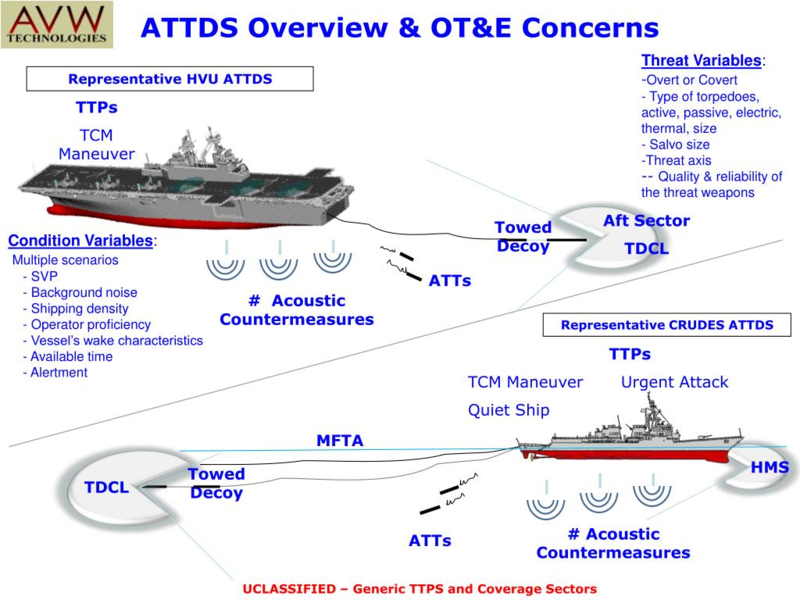

因此自然而然地,相同的思路也很快被运用在了对新一代制导式反潜鱼雷的反制上——我们现在看到的硬杀伤式的鱼雷反制系统就应运而生了。从美苏等主要军事强国对该系统的研发和设计来看,该系统基本采用如下架构:

其一是目标识别系统。包括舰壳声呐和拖曳声呐,现在可能还加上了用于探测鱼雷航迹的光电探测系统等。这套系统的主要任务是探测和定位来袭鱼雷,为反鱼雷装备赋予初始射向和射击诸元。

其二是发射装置。目前诸如美国研制的ATTDS反鱼雷系统,使用的是六联装固定式发射装置,但是反鱼雷弹直径比较小。从“福建”号上的类似装置来看,我们使用的同样也是六联装发射装置,但是直径比较大,可能和反潜鱼雷一样是324毫米的。

其三是反鱼雷鱼雷本身。从外形上来看,这种反鱼雷鱼雷其实本身就是一枚体量比较小的鱼雷,有制导系统,有战斗部,有动力系统。只不过相比普通的鱼雷,它的动力系统能量密度高,持续时间短。可以在短时间内达到极高的速度,但跑不了多远,能够在最后阶段挡住鱼雷就可以了。

而在具体的作战流程上,这套硬杀伤反鱼雷系统的作战流程是这样的:首先由航母自己的拖曳式声呐或者舰壳声呐探测守听,由于鱼雷来袭的时候水声噪音比较大,可以据此明确来袭鱼雷的航位和深度等。确定射击诸元后,由反鱼雷系统发射装置发射反鱼雷鱼雷。

反鱼雷鱼雷看射程,如果射程比较近的话,则一入水就启动声自导,向来袭鱼雷的方向航行。在水声强度达到一个阈值后立即在水下引爆,通过水压缩效应直接击毁来袭鱼雷,或者还可以通过制造巨大的水下噪音来摧毁来袭鱼雷的水声探测系统,从而完成整个反鱼雷作战过程。

和传统的软杀伤式的反鱼雷诱饵相比,这套硬杀伤式的反鱼雷系统的好处多多:首先是它的杀伤效率比较高,相比使用气幕弹干扰或者声学诱饵诱骗、都有比较高的失败概率、可能需要二次欺骗,鱼雷硬杀伤系统单发可以达到对鱼雷七八成杀伤概率,而且一锤子直接搞定,直接摧毁鱼雷。

其次是它除了可以对鱼雷实施硬杀伤,还可以对其它反鱼雷诱饵进行向下兼容,毕竟这种324毫米的硬杀伤鱼雷本身就是一个优秀的反鱼雷诱饵平台,它完全可以通过更换战斗部的方式更换诸如气幕干扰装置、声学诱饵装置等,达到多重杀伤的效果,比如可以同时发射干扰装置和硬杀伤装置、多管齐下达到更好的杀伤效果,甚至这种干扰装置由于具备自航能力,干扰效果也更好。

最后,它本身甚至都可以兼容反潜鱼雷,这一点我们还是有先见之明的。美国的ATTDS由于想塞到核潜艇上的气幕弹发射管里,结果莫名其妙的选了一个200多毫米的直径。相比之下,我们大概率选择的是324毫米,相同的发射装置不仅可以容纳反鱼雷弹,甚至其本身就可以用来安装反潜鱼雷。

独一无二的福建舰

目前,从全世界的范围内看,似乎将反鱼雷鱼雷真的实装到水面舰艇上的,也就是我们的“福建”号航母了。

美军的ATTDS型反鱼雷鱼雷虽然研发比较早,也装在航母上进行了测试,但由于测试迟迟达不到预定性能只能暂停研发——毕竟美国人选择了这个莫名其妙的200多毫米的直径,那么声呐的声学性能达不到预定指标,好像也不是个太意外的事儿。

至于为什么非要使用固定式的发射装置、导致反鱼雷鱼雷的射向严重受限、发射之后还要再转一下才能指向目标,这种空耗鱼雷能量的设计只能说美国人的脑子抽抽了。相比之下,我们算是第一次将反鱼雷鱼雷给研发出来,而且实际装舰应用了。

不得不说,在这个比较小众的领域,我们又一次走在了世界的前列。其实从“福建”舰的装舰设备来看,不少东西其实都挺“独创”的。比如它那个带相控阵火控雷达的H/PJ-11近防系统。

从这个角度来看的话,没准“福建”号的这套反鱼雷系统,很快也会“技术下放”,下放到我们的驱逐舰、护卫舰上成为驱护舰反鱼雷系统的一整套标准配置,我们可以期待一下。